L’histoire des pratiques somatiques, souvent narrée comme une émancipation du corps moderne face aux contraintes productivistes se déploie pourtant dans un entrelacs plus ambigu de rationalisation, de technicisation et de normalisation. Derrière le récit d’un retour au corps vécu, sensible et expressif, se profile une autre généalogie : celle d’un gouvernement des gestes, où la corporéité devient à la fois objet de savoir, instrument d’efficacité et support d’une économie du mouvement.

Cette tension traverse déjà le travail de Rudolf Laban (1879-1958), figure fondatrice de la danse moderne et des analyses du mouvement. Si Laban est souvent célébré pour avoir ouvert la voie à une approche qualitative du geste, son œuvre se situe également au cœur d’un projet de rationalisation du travail corporel, dont les prolongements dans l’ergonomie et la kinésiologie industrielle témoignent d’une normativité implicite : celle d’un corps mesuré, efficace et réformé selon les standards de la production moderne.

De la danse à l’usine

Laban, formé dans le bouillonnement des avant-gardes germaniques, conçoit dès les années 1910 une science du mouvement destinée à relier art, société et organisation collective. Mais c’est dans les années 1940, au sein du contexte britannique de la Seconde Guerre mondiale, que sa méthode acquiert une dimension pleinement instrumentale : il est alors sollicité par le Ministry of Labour and National Service pour optimiser les gestes des travailleuses dans les usines d’armement.

Les Industrial Rhythms et Laban’s Effort Studies deviennent des outils d’analyse permettant de classifier, standardiser et “rationaliser” les séquences motrices — dans une visée explicitement ergonomique. Ce que Laban appelait “l’économie du mouvement” (economy of effort) visait à diminuer la fatigue, mais aussi à augmenter la productivité et à mieux gérer la main-d’œuvre féminine mobilisée pour l’effort de guerre. (Martin, 1998, Critical Moves)

Là où les théories somatiques ultérieures ont voulu lire dans le Laban Movement Analysis une approche qualitative de la corporéité, il convient de ne pas effacer cette double valence : entre libération et discipline, entre écoute du geste et management du corps.

Le corps n’est plus seulement éduqué, mais calibré. Ainsi, le paradigme somatique naissant se trouve déjà pris entre émancipation expressive et capture fonctionnelle. Les mêmes outils — schémas de l’effort, plans de mouvement, axes et dynamiques — qui serviront plus tard à l’éducation du danseur conscient de son corps, participent d’abord à la normalisation des gestes ouvriers.

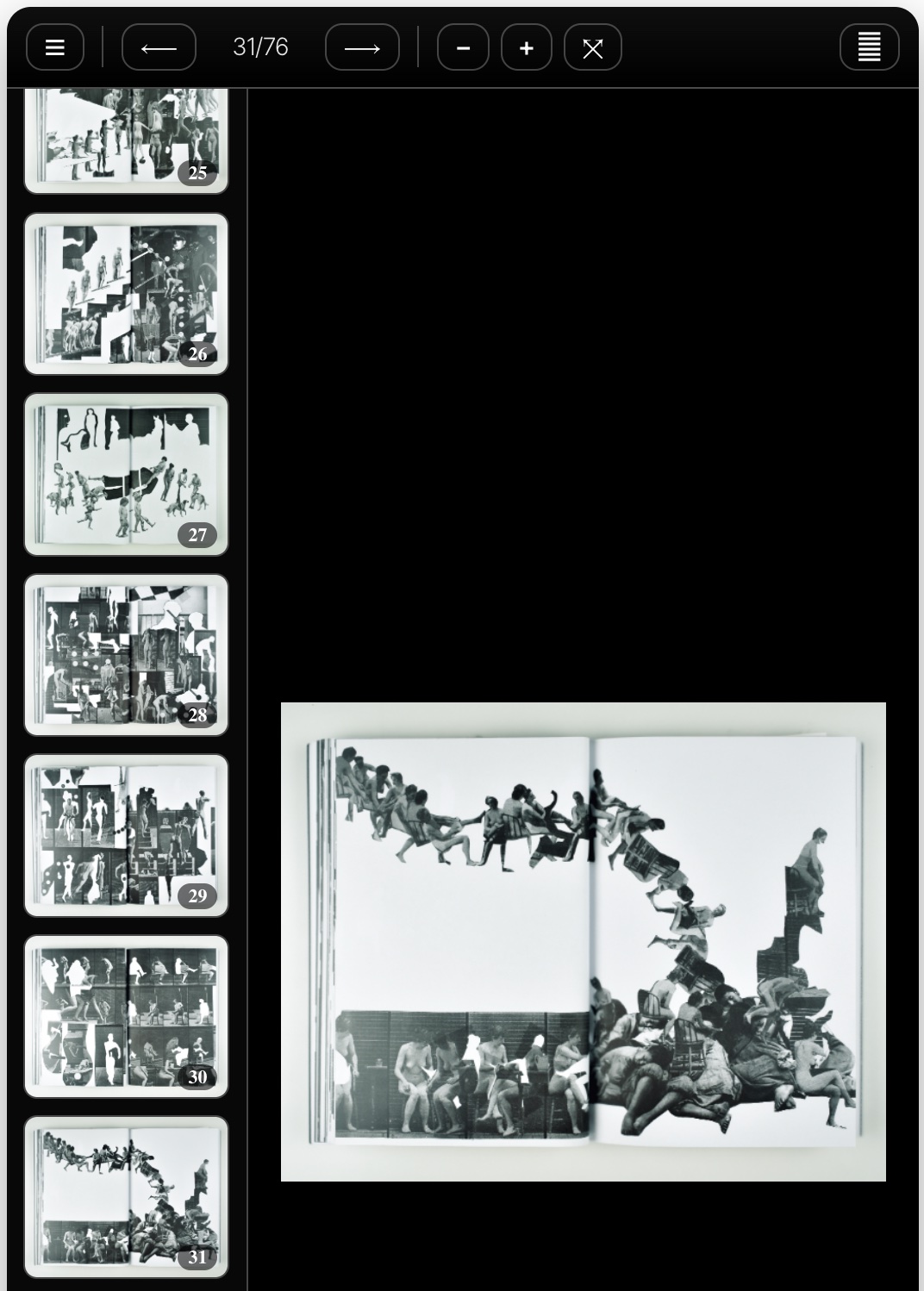

Muybridge et la capture cinétique du mouvement : de la preuve visuelle à la mécanique du vivant

Si l’entreprise de Laban tend à rationaliser le geste dans l’espace du travail, celle d’Eadweard Muybridge (1830-1904) marque une autre forme de capture du corps : non plus par la prescription des gestes, mais par leur décomposition visuelle, leur enregistrement séquentiel, leur conversion en données. À la fin du XIXᵉ siècle, dans un contexte où la physiologie, la biomécanique et la photographie convergent vers un même horizon positiviste, Muybridge met au point un système de caméras multiples permettant d’isoler les phases du mouvement.

Son projet, commandité en partie par l’industriel Leland Stanford, vise d’abord à vérifier scientifiquement si le cheval “vole” au galop — mais l’enjeu dépasse rapidement l’expérimentation animale : il s’agit de rendre visible ce que l’œil humain ne peut percevoir.

Les Animal Locomotion Plates (1887) et les études menées à l’Université de Pennsylvanie traduisent ce rêve de maîtrise optique : l’instant devient mesurable, le geste décomposable, le vivant découpé en trames temporelles. Dans ce dispositif, le mouvement est réduit à une cinétique pure, à une mécanique sans intériorité.

Là où la pratique somatique cherche à retrouver un rapport sensible au geste — un mouvement qui se sent — Muybridge instaure la figure du mouvement qui se prouve : un mouvement démonstratif, objectivé, débarrassé de toute expérience subjective. Cette mutation du regard annonce la naissance d’une économie du visible, où le corps devient un site de calcul et de modélisation.

Du regard scientifique à la norme du mouvement

L’objectivation du mouvement par Muybridge préfigure les méthodes de la biomécanique. Le geste n’est plus une expression, mais une variable à mesurer, comparer, standardiser.

Cette visualisation technoscientifique institue une normativité implicite : celle d’un corps performant, régulier, reproductible.

Les planches de Muybridge sont des diagrammes de soumission, où le mouvement humain devient un objet d’expérimentation. Comme l’écrit André Lepecki,

Le mouvement, ainsi capturé, n’est plus habité par une intention, un affect, une relation au monde. Il devient un flux abstrait, un matériau manipulable, préparant le terrain pour les analyses de l’efficacité gestuelle et la modélisation computationnelle du corps.

De la cinétique instrumentale à la critique somatique

L’approche somatique — qu’elle soit issue de Feldenkrais, d’Alexander, ou des pratiques plus récentes — s’est souvent présentée comme une réaction à ce régime de capture : retrouver la continuité du sentir, réintroduire la réversibilité entre perception et action, entre intention et mouvement.

Mais cette opposition reste fragile si elle ne s’accompagne pas d’une archéologie critique de ses propres présupposés : la somatique contemporaine hérite, souvent sans le dire, de la même volonté de rendre le mouvement lisible et corrigible, de produire un corps “ajusté” selon une norme de fonctionnalité.

En cela, la critique de Muybridge nous invite à reconsidérer les pratiques somatiques non comme une simple libération du corps, mais comme une ré-inscription du vivant dans un champ normatif de visibilité et de maîtrise. La question devient alors : comment penser une éthique du mouvement qui échappe à la capture cinétique sans retomber dans la fascination de la spontanéité ou du “naturel” ?

Ici, la pensée de Karen Barad (Meeting the Universe Halfway, 2007) offre une perspective décisive : le geste n’est jamais donné, il est intra-actif, c’est-à-dire qu’il émerge dans l’entrelacement de la matière, des discours, et des dispositifs qui le produisent. Repenser la somatique, c’est dès lors déplacer la question de la normativité : non plus chercher un mouvement “vrai” ou “libre”, mais rendre visible les conditions matérielles, politiques et technologiques qui rendent certains gestes possibles — et d’autres impensables.