Le chiasme, la réversibilité, c’est l’idée que toute perception est doublée d’une contre-perception, est acte à deux faces, on ne sait plus qui parle et qui écoute. Circularité parler-écouter, voir-être vu, percevoir-être perçu (c’est elle qui fait qu’il nous semble que la perception se fait dans les choses mêmes).

Maurice Merleau-Ponty « Le visible et l’invisible”

Tout d’abord, au sein de la « théorie fictionnaire de la sensation », Michel Bernard présente quatre chiasmes qui caractérisent la sensorialité (trois chiasmes principaux et un fonctionnement chiasmatique généralisé des sens et de la corporéité). Ces chiasmes se définissent comme étant des correspondances croisées entre les sens (vue, toucher, ouïe, etc.) et une altérité (une autre dimension qui double la sensation, un simulacre, un autre sens, un autre corps- intercorporéité) (p. 96). En fait, comme le souligne Bernard, la sensorialité est caractérisée par un processus d’auto-affection ou de simulation, un processus de dédoublement fictif, qui fait émerger des fictions insolites, des simulacres et des altérités imaginaires qui doublent et « nourrissent » la sensation, comme « une sorte d’ imaginaire second ou de métafiction » (p. 99). Pour cette raison, Bernard souligne que le fonctionnement chiasmatique des sens et de la corporéité implique une « articulation souterraine, secrète et subtile » entre le « sentir » et l’ imaginaire (ibid.). En d’autres mots, Bernard soutient que le travail sensoriel en danse va de pair avec l’ imaginaire, celui-ci s’ inscrivant au cœur même de la sensation, dans la sensation.

Le concept de chiasme Le principal concept qui sous-tend la « théorie fictionnaire de la sensation » est le chiasme, qui est abordé par Merleau-Ponty (1964) dans Le Visible et l’Invisible

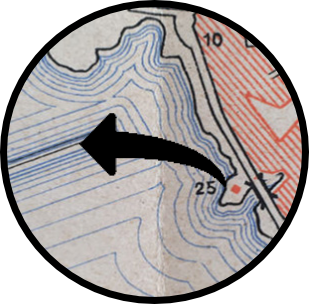

Le chiasme peut être compris comme un entre lacs, comme une correspondance croisée.

En ce sens, pour Merleau-Ponty, le corps existe à travers sa relation au monde et il nous est impossible de savoir où commence l’ un et où termine l’autre.[Notre perception n’appartient] ni au corps comme fait ni au monde comme fait,- comme sur deux miroirs l’un devant l’ autre naissent deux séries indéfinies d’ images emboîtées qui n’ appartiennent vraiment à aucune de deux surfaces, puisque chacune n’est que la réplique de l’autre, qui font donc un couple, un couple plu réel que chacune d ‘elles. (p. 183)

Toutefois, il apparaît important de souligner que la sensation elle-même et ce qui est à sentir ne sont pas exactement la même chose, mais qu’ ils existent en s’ infiltrant mutuellement. En fait, selon Merleau-Ponty, « il n’y a pas coïncidence du voyant et du visible. Mais chacun emprunte à l’ autre, prend ou empiète sur l’autre, se croise avec l’autre, est en chiasme avec l’autre. »

Le chiasme intra sensoriel

Le premier type de chiasme décrit par Bernard est le chiasme intrasensoriel. Celui-ci se manifeste à l’intérieur même de l’acte de sentir, au sein d’une seule sensation, et

correspond, selon Bernard, à « la double dimension simultanée active et passive de tout sentir : je suis voyant-vu, touchant-touché, entendant-entendu, etc. » (p. 96). Ainsi, chaque sensation est bivalente en soi.Le chiasme intersensoriel

Celui-ci se révèle au sein de la relation entre les différents sens. D se manifeste sous la forme d’ une « correspondance croisée des sens entre eux» (p. 97). Par exemple, il peut s’agir d’une interconnexion entre le toucher et la vue ou entre l’olfaction et l’ouïe. Dans cette optique, Nietzsche (dans Bernard, 2001 ) semble avoir remarqué l’importance de la correspondance des sens chez le danseur. Il souligne très justement que : « le danseur […] porte ses oreilles dans ses orteils» (p. 97). En ce sens, en danse contemporaine, on décrit parfois J’attention que le danseur porte à toute sa sensorialité et à la correspondance croisée entre ses sens comme étant une forme d’ « écoute ».

Le chiasme parasensoriel

Le troisième chiasme que décrit Bernard (2001), le « chiasme parasensoriel », correspond à« la connexion étroite et même [à] l’homologie entre l’acte de sentir et l’acte d’énonciation ou, si l’on préfère, entre le percevoir et le dire». la sensation et la parole sont basées sur un mécanisme commun, qui est celui de « l’énonciation» (p. 98). Ce chiasme reflète le fait que la sensation permet de projeter un monde sensible qui est expressif en soi, tout comme la parole et 1’écriture permettent de

projeter un monde intelligible. Bernard souligne que« la sensation fonctionne, à l’instar du processus d’énonciation grâce à un mécanisme pulsionnel de débrayage immanent et virtuel d’une entité fictive qui, d’une certaine façon constitue l’écho affectif» (p. 118).Le méta-chiasme

ll s’agit du méta-chiasme, qui correspond en quelque sorte au fondement originaire de tous les chiasmes. C’est celui qui permet la conjugaison et l’articulation entre les chiasmes.

d’après Michel Bernard dans “De la création chorégraphique”

06 23 01 09 96

matthieu.gaudeau@orange.fr