AU 20éme siècle le concept d’énaction (ou enaction, dans sa traduction anglaise) chez Francisco Varela est un cadre théorique issu de sa collaboration avec Evan Thompson et Eleanor Rosch dans leur ouvrage majeur The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience (1991). Il constitue une alternative aux approches classiques de la cognition, telles que le cognitivisme ou le connexionnisme, en mettant l’accent sur l’incarnation, l’interaction et l’émergence.

- Enaction et cognition incarnée

Pour Varela, la cognition n’est pas un processus purement computationnel ou basé sur une représentation du monde externe. Elle est incarnée, c’est-à-dire qu’elle émerge des interactions dynamiques entre un organisme vivant et son environnement. Cela implique que la cognition est enracinée dans le corps, ses capacités sensori-motrices, et son engagement actif avec le monde. - L’autonomie des systèmes vivants

Au cœur de l’énaction se trouve le concept d’autopoïèse, développé par Varela avec Humberto Maturana. L’autopoïèse désigne la capacité des systèmes vivants à se produire et se maintenir eux-mêmes. Les organismes ne sont pas des entités passives recevant des informations externes, mais des systèmes autonomes qui co-créent leur propre réalité par leur interaction avec l’environnement. Cela signifie que la cognition est relationnelle et générative. - La co-construction du monde

L’énaction soutient que la perception et l’action sont indissociables. Un organisme ne découvre pas un monde préexistant, mais participe à la co-construction active de son monde. Ce processus est circulaire :

L’organisme agit dans l’environnement en fonction de ses propres structures internes (sensori-motrices).

Ces actions modifient son environnement, qui, en retour, influence ses structures cognitives.

Ce paradigme s’oppose à l’idée d’une cognition fondée sur des représentations symboliques internes qui refléteraient une réalité externe objective.

- L’énaction comme expérience située

Dans cette perspective, l’expérience est toujours située et dépendante du contexte. La cognition n’est pas un processus abstrait ou universel, mais une expérience vécue, incarnée dans un corps spécifique à un moment donné. Varela s’appuie ici sur des influences phénoménologiques (notamment Maurice Merleau-Ponty) pour souligner que la subjectivité et l’expérience de première personne sont essentielles pour comprendre la cognition. - Applications et implications

L’énaction a des implications dans divers domaines :

En neurosciences, elle pousse à étudier la cognition non seulement comme une activité cérébrale, mais comme une dynamique entre le cerveau, le corps et l’environnement.

En philosophie, elle introduit une perspective non dualiste, où corps et esprit sont profondément interdépendants.

En robotique et intelligence artificielle, elle inspire des approches non représentationalistes, privilégiant les interactions dynamiques entre des agents artificiels et leur milieu.

Exemple concret

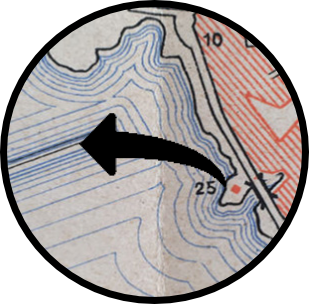

Imaginez un individu marchant sur un sentier de montagne. Selon l’approche inactionnelle :

L’expérience de la marche ne peut pas être réduite à des cartes mentales ou des représentations internes du sentier.

Elle émerge de l’interaction entre son corps (sensations, équilibre, coordination motrice), l’environnement (pentes, obstacles, textures) et l’objectif qu’il poursuit (rejoindre un sommet, explorer, etc.).