Emma Bigé

La danse et l’attention

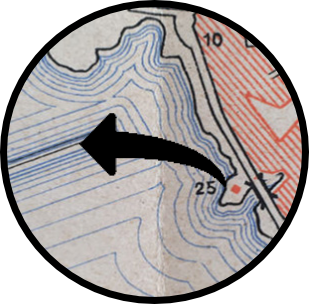

Commençons donc, en matière de danse, par un mouvement. Imaginez que nous sommes en train de bouger. En mouvement, nous ne sommes pas seulement situés là où nous nous tenons (sur une chaise, sur le sol, sur un lit) : nous sommes en excès par rapport à notre propre position, débordant de la place que nous occupons. Nous sommes entre-deux : entre ici, où nous nous reposons, et là-bas, où nous allons (un lieu que nous percevons, ou auquel nous nous rapportons). Lorsque nous commençons à nous déplacer dans l’espace, la tension qui étire notre corps-esprit dans l’entre-deux des choses se manifeste. En bougeant, nous sommes dans l’espace infinitésimal entre le déjà (où nous étions) et le pas encore (où nous serons). Le mouvement jette un pont. C’est comme la tension d’une corde : il supprime le relâchement de la relation entre l’endroit où j’étais et celui où je serai.

Étymologiquement, la tension est ce que signifie le mot danse dans la plupart des langues européennes : danse en français, Tanz en allemand, danza en anglais, etc.

Tanec en slovaque, dans en suédois – tous ces mots proviennent de la même racine indo-européenne *tan ou *ten, qui signifie « tendre ». Un autre mot qui dérive de l’indo- européen *tan est le mot « attention » : étymologiquement encore, attention signifie une tension (-tensio) adressée ou dédiée à (ad-).

Je comprendrai l’attention de manière tout aussi littérale (et quelque peu non technique) – comme la distribution de tensions dans les espaces que nous habitons. La tension et le relâchement de l’attention surgissent spontanément à l’intérieur de notre enveloppe, associés aux mouvements de la sensation ou de l’émission tels que la douleur, la faim, le désir, l’exaltation, le besoin… Ils sont également provoqués par des objets externes en relation avec notre corps, associés dans ce cas aux mouvements de perception ou de sentir, tels que voir, entendre, toucher (toutes les perceptions qui impliquent que je suis tendu par, ou tendu vers le perçu).

Dans un cas comme dans l’autre, ces tensions internes et externes peuvent parfois être dirigées ou réglées de manière délibérée. Je peux par exemple décider d’affiner une perception et de donner à mon attention une forme plus focalisée autour d’un objet ; ou au contraire, je peux décider de ne m’attacher à aucune pensée, perception, sensation, et laisser mon attention flotter, comme dans certaines pratiques méditatives.

Les autres êtres, en particulier les autres humains (du moins dans les contextes neurotypiques), ont tendance à orienter mon attention par leur simple présence. Ils peuvent

également fonctionner délibérément comme des attracteurs (lorsqu’ils parlent, par exemple) ou des déflecteurs (lorsqu’ils pointent ou regardent intensément quelque chose d’autre). En anglais, donner de l’attention, c’est aussi attendre (du vieil anglais tenden : tendre un feu), prendre soin. L’attention est en effet notre façon la plus primordiale de prendre soin des autres êtres : humains, animaux, végétaux, minéraux ou stellaires, notre façon de leur tendre la main, d’exister avec eux, c’est de leur prêter attention. Être ensemble ne signifie pas que nous devons nous trouver dans le même espace physique : Je peux être à côté de vous dans le métro et en même temps être plus proche d’une amie à l’autre bout du monde si elle me vient à l’esprit. Être ensemble signifie : être avec, être du côté de, être étiré hors de soi par. Cet étirement, ce déplacement est le travail de l’attention.

En parlant ainsi des diverses manières de faire attention, nous nous débarrassons de l’illusion selon laquelle les pondérations du champ perceptif que les directions de l’attention permettent s’effectueraient sur un fond en lui-même inchangé. Il n’y a pas un champ neutre inattentif constant au sein duquel je pourrais déplacer mon attention comme on déplace une lampe-torche sur un paysage nocturne, éclairant de-ci de-là une réalité qui, par elle-même, resterait inchangée. On ne met pas des lunettes attentionnelles comme on mettrait des lunettes de vue : l’attention n’est pas un simple changement de focale au sein d’un champ perceptif stable. Le champ perceptif n’est tel qu’il est qu’en tant que l’attention le pondère de cette manière, et non d’une autre : ce n’est donc pas que je perçois quelque chose et qu’ensuite je « fais » attention à certaines régions de ce champ ; le percevoir, c’est déjà le pondérer attentionnellement. Comme dit Merleau-Ponty, « la première opération de l’attention est de se créer un champ, perceptif ou mental146 ». C’est-à- dire que la première opération de l’attention est de tendre ou détendre (ad-tensio) le champ au sein duquel elle pourra se déplacer. En ce sens, l’attention est bien un geste : c’est-à-dire un faire qui est identiquement un faire-paraître.

Emma Bigé